校園焦點

-

本校與菲律賓瑪布亞大學締結姊妹校

2024-11-26

-

山海戀高雄情 校友總會700餘人聚首 相約明年新竹見

2024-11-25

-

新生盃多方激戰 籃球經濟財金奪冠 排球資工化材稱霸

2024-11-25

-

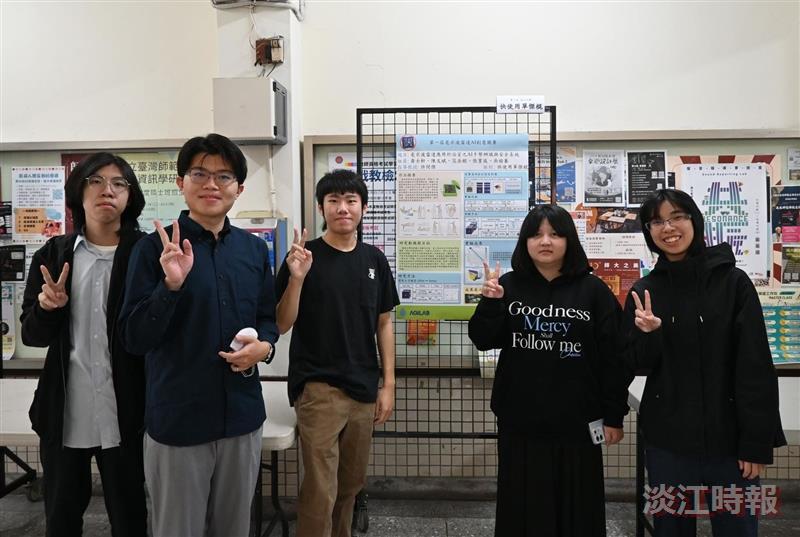

AI系大二生開發浴室跌倒偵測系統獲獎

2024-11-25

-

性別主流化講座 彭莉惠談台灣性平發展與未來

2024-11-24

-

亞太大學智慧校園研討會 AI+SDGs創新成果盛宴 淡江正式掛牌國家考場電腦試場

2024-11-21

-

性別主流化講座 葉淑慧談日常中的性平實踐

2024-11-18

-

淡江大學X新光人壽 共同開發金融保險業視障友善服務方案

2024-11-17

-

物理系國際合作學術成果再下一城 雙論文躍登物理和化學頂尖期刊

2024-11-16

-

74週年校慶運動會 李嘉慧 吳翊弘最大贏家

2024-11-15

-

14優秀青年 體現AI+SDGs最佳代言人

2024-11-14

-

113 AI應用鬥智賽 本校獲2優選6佳作

2024-11-14

-

村上春樹中心承辦第八屆東亞日本研究者協議會臺灣大會 首度安排AI主題演講

2024-11-13

-

淡水心理衛生中心啟用 盼與本校資源整合 強化諮輔管道

2024-11-11

-

研發處辦工作坊 助新聘教師順利撰寫國科會計畫

2024-11-08

-

張炳煌桃機二航廈開展 名家數位作品讓你帶回家

2024-11-07

-

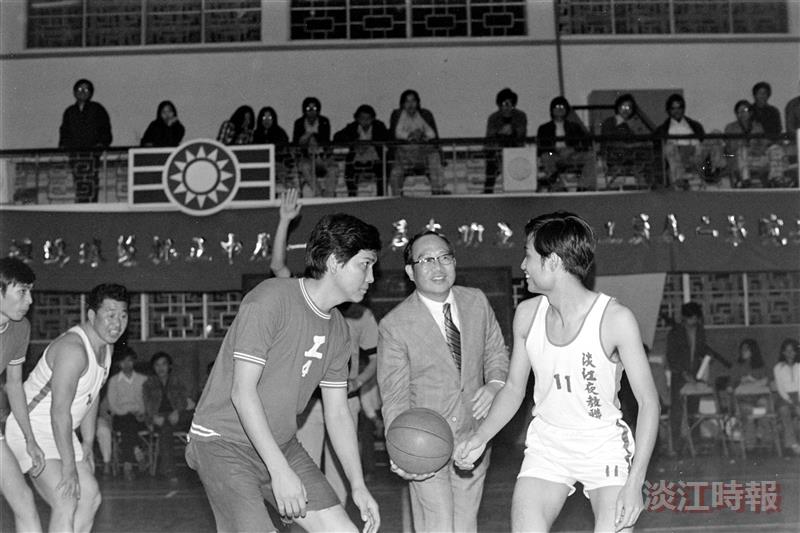

張創辦人 郭月娥獲台灣籃球名人堂特別表彰

2024-11-06

-

慶賀徐旭東名譽博士茶會午宴 淡江遠東雙向交流熱絡

2024-11-06

-

6小時神救援 建築系師生修復岳明國中小學彩虹橋

2024-11-04

-

名譽博士記者會 徐旭東暢談企業未來趨勢

2024-11-02

-

金鷹迎新 張董事長盼與母校有更好互動

2024-11-02

-

淡江大學歡度74週年校慶 頒授徐旭東名譽管理學博士學位

2024-11-02

-

台灣微軟總經理卞志祥訪葛校長 共同規劃推動AI融入教學

2024-11-01

-

教學與行政革新研討會 集思廣益AI如何融入教學

2024-10-26

-

資管系歡慶40週年 系友看好發展前景

2024-10-26

-

淡水藝術嘉年華熱鬧展開 歷史 觀光2系學生再現滬尾之役

2024-10-19

-

本校推動員工學習制度 成效績優7度獲獎

2024-10-18

-

淡碳綠生活開幕 推動落實日常生活的節能減碳

2024-10-16

-

大學部日間學制新生註冊率破101% 成績亮眼

2024-10-16